Maria Salete Borba

nena.borba@gmail.com

Em 1947 o artista Flávio de Carvalho realiza uma série de desenhos chamada Série trágica, também conhecida como Minha mãe morrendo (2), na qual registra a carvão, a agonia da própria mãe no leito de morte. Diante deste momento singular de perda, o desfalecimento da mãe é registrado e eternizado através de uma postura paradoxal: ao mesmo tempo em que marca a presença, evidencia o distanciamento daquele que vela a travessia e perpetua os últimos resquícios de uma vida agonizante. No livro chamado Flavio de Carvalho de Luiz Camillo Osório (3) encontramos uma leitura da Série trágica como um momento que ultrapassa o entendimento, pois revela o que os olhos não podem captar. Citamos as palavras do crítico:

as linhas, apesar da urgência da hora, dos rabiscos rápidos e ligeiros, transmitem serenidade. A vida parece estar se consumindo na boca entreaberta pelos suspiros de sofrimento. É como se, pelos olhos e boca da mãe morrendo, ele retratasse o próprio desaparecimento do mundo. (4)

A poesia das linhas que acompanha e registra o desaparecimento e a dor na obra de Flávio de Carvalho através dos gestos gráficos, é encontrada, também, no processo artístico de José Leonilson Bezerra Dias. Leonilson desenvolveu, principalmente, nos desenhos e bordados um trabalho de fronteira com a literatura; nesse diálogo o desenho deixa de ser um recurso gráfico passando a agir como uma sorte de escritura. No entanto, relacionar arte com literatura não é somente por uma legenda na imagem ou vice-versa. Michel Foucault em 1973, ao escrever Isto não é um cachimbo, nos ajuda a refletir e a observar as diferenças existentes nesta relação: artes plásticas e literatura. Já tendo se dedicado à leitura de “Las meninas” de Velásquez, em As palavras e as coisas, debruça-se dessa vez, sob os desenhos de René Magritte, nos advertindo que há algo além da imagem e das palavras.

Magritte reabriu a armadilha que o caligrama tinha fechado sobre aquilo de que falava. Mas, com isso, a própria coisa levantou vôo. Sobre a página de um livro ilustrado, não se tem o hábito de prestar atenção a esse pequeno espaço em branco que corre por cima das palavras e por cima dos desenhos, que lhes serve de fronteira comum para incessantes passagens: pois é ali, sobre esses poucos milímetros de alvura, sobre a calma areia da página, que se atam, entre as palavras e as formas, todas as relações de designação. O caligrama reabsorveu esse interstício; mas, uma vez reaberto, ele não o restitui; a armadilha foi fraturada sobre o vazio: a imagem e o texto caem, cada um de seu lado, segundo a gravitação que lhes é própria. Eles não têm mais espaço comum, mais lugar onde possam interferir, onde as palavras sejam suscetíveis de receber uma figura, e as imagens, de entrar na ordem do léxico. Na pequena, estreita faixa, incolor e neutra que, no desenho de Magritte, separa o texto e a figura, é preciso ver um vazio, uma região incerta e brumosa que separa agora o cachimbo flutuante em seu céu de imagem e o pisoteamento terrestre das palavras desfilando em sua linha sucessiva. Ainda seria demais dizer que há um vazio ou uma lacuna: é antes uma ausência de espaço, um apagar do “lugar-comum” entre os signos da escrita e as linhas da imagem. O “cachimbo” que se encontrava indiviso entre o enunciado que nomeava e o desenho que devia figurá-lo, esse cachimbo de sombra que cruzava os lineamentos da forma e a fibra das palavras, fugiu definitivamente. Desaparecimento que, do outro lado desse riacho pouco profundo, o texto constata divertidamente: isto não é um cachimbo. O desenho, agora solitário, do cachimbo, por mais que se faça tão semelhante quanto pode a essa forma que a palavra cachimbo designa ordinariamente; por mais que o texto se desenrole sob o desenho com toda fidelidade atenta de uma legenda num livro erudito: entre eles só pode passar a formulação do divórcio, e o enunciado que conteste ao mesmo tempo o nome do desenho e a referência do texto.

Em nenhum lugar há cachimbo. (5)

Em outras palavras entendemos que Magritte estava interessado em dissociar semelhança de similitude, opondo uma à outra. Indo além do simples ato de desenhar e de pintar, Magritte também estava atento às lições de Mallarmé, que anos antes já demonstrara que várias possibilidades há na literatura, e conseqüentemente nas demais artes. E sendo assim, a partir de uma reflexão estética, se traz à tona, através da Série trágica de Flávio de Carvalho, uma sorte de teoria agônica que se reflete na obra de Leonilson. A vida como agonia, construção, e passagem se desdobra nas palavras escritas por Flávio de Carvalho no próprio desenho, como uma sorte de legenda “minha mãe morrendo”; mas nesse caso, a frase ultrapassa a legenda, tal como Michel Foucault reivindica em Isto não é um cachimbo. O uso do gerúndio contribui para dar uma aparente elasticidade ao tempo, no entanto, as linhas que marcam o instante anterior, o que ainda está ali, aos poucos tendem à invisibilidade apontando a perda da mãe.

É do ponto de vista da agonia que nesse momento se abrem possibilidades de leituras, levando a re-construir, re-modelar, re-configurar a obra daquele que ficou conhecido simplesmente por Leonilson, apresentando assim, algumas combinações que vêm potencializar o estudo de sua obra, especialmente dos desenhos que encontramos nessa exposição no Museu Victor Meirelles chamada “Deserto”.

Como curador dessa exposição, Ricardo Resende coordenador do Projeto Leonilson e diretor do Museu de Arte Contemporânea do Ceará, traz trabalhos do artista cearense realizados entre 1970 e 1993. Como observamos são trabalhos de anos e técnicas diversas – aquarela, desenho, bronze, guache – que se destacam pelas pequenas dimensões variando de 7,6 X 6,3 até 70,0 X 102,0 cm. Dessa série de trabalhos organizada por Ricardo Resende em torno da frase/texto “Viver só viver com”, foi escolhido para uma maior aproximação, dois, dos dez desenhos que estão nessa mostra, e que num primeiro momento, ilustraram a coluna da jornalista Bárbara Gancia no jornal Folha de São Paulo. São eles: “Empregada de novela é mais chique que madame” (6) e “São Paulo, a cidade que é uma roubada”. (7)

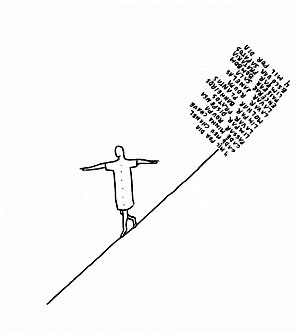

Ambos possuem o título dado pela colunista Bárbara Gancia à sua matéria, no entanto, Leonilson realiza um trabalho de leitura indo além da ilustração, registrando uma postura crítica frente ao cotidiano. “Empregada de novela é mais chique que madame” é um desenho estruturado a partir de uma linha em diagonal onde encontramos uma figura feminina equilibrando-se, mais ou menos na metade de uma corda bamba. Em sua direção não há nada, no entanto, ela deixa para trás uma lista de afazeres domésticos emoldurados pela frase “4 mil por dia”:

4 MIL POR DIA

CADÊ MEU CHANEL

CADÊ MINHA CHAVE

PASSAR ROUPA

LIMPAR DISPENSA

LIMPAR BANHEIROS

MOLHAR PLANTAS

LAVAR ROUPA

LAVAR JANELAS

ENCERAR SALA

PASSEAR BOMBOM

LIMPAR PRATARIA

ESCOVAR SAPATOS

4 MIL POR DIA

A lista que, por si só, é poesia se estende desdobrando-se na imagem e vice-versa o que confirma a relação entre texto e imagem comentado anteriormente a partir das reflexões de Michel Foucault. A relação entre as linguagens colabora para o aprofundamento da leitura, nesse caso evidenciando o contraste entre o peso das palavras e a leveza da forma gráfica. Nesse sentido, a lista de afazeres nada glamourosos que nos é apresentada compondo o desenho demonstra, além do dia-a-dia árduo de mulheres que possuem uma rotina difícil, o trabalho do próprio artista incorporado à plástica e a literatura.

O contraste entre ficção e realidade foi sublinhado pelo crítico de arte Ivo Mesquita na introdução à primeira edição do livro Use, é lindo, eu garanto: “o artista foge do tema das empregadas domésticas idealizadas pelas novelas de televisão para, na ilustração, comentar a condição das verdadeiras domésticas” (8); essa atitude mostra um Leonilson traçando seu próprio caminho paralelo ao da jornalista, demonstrando através de suas reflexões a preocupação para com as singularidades do sujeito.

No desenho “São Paulo, a cidade que é uma roubada”, temos uma estrutura semelhante: uma figura equilibrando-se numa corda bamba flutuante, no entanto, o que anteriormente se apresentava na diagonal, sugerindo uma fuga do peso das palavras, agora se encontra na horizontal, oferecendo uma figura que se alonga numa tentativa frustrada de deslocamento, pois, não há nada em sua direção que sugira um lugar para onde ir, além é claro, de um grande vazio.

Abaixo dessa figura, como pode ser conferido, temos um mar de tubarões que nos levam a pensar em risco e perigo apontando cada vez mais para a suspensão tanto dos gestos quanto dos sentidos.

A partir dessas observações podemos dizer que esses desenhos nos fazem pensar numa teoria, em que o processo agônico se destaca através de imagens que mostram e, ao mesmo, tempo reivindicam o olhar do outro. Nesse sentido simbolizam, exemplificam um percurso em que sentimos um sopro de aflição representada pela corda, linha, fio que conduz nada a lugar nenhum, representando somente o instante do precário. É através desse jogo de forças (in)visíveis que Leonilson registra sua passagem como quem realiza uma espécie “souvenir agônico”, ou seja, uma lembrança da véspera, da vida que lhe escapa. Diga-se agônico pelo fato de representarem “os suspiros do dia anterior”, ou seja, o fazer daquele que está consciente de sua partida e que se dedica a preencher essa futura falta, a fissura, tal como pode ser conferida nas palavras de Ivo Mesquita.

A simplicidade e o despojamento característico de sua obra, particularmente do seu desenho, são tencionados pelos conteúdos que eles vão explicitando: uma morte anunciada, pois assim é nos casos das enfermidades irreversíveis, e uma intensa busca de sentido para a travessia da vida. (9)

Desse modo, são desenhos que além de registrarem um olhar atento ao cotidiano, registram também o desfalecimento daquele que olha e sabe que é olhado, tal como, diria Georges Didi-Huberman. Essa constatação é visível nesses dois exemplos e, também, nos demais dessa série que se caracterizam pela simplicidade e economia dos elementos gráficos que registram o desaparecimento da força física do artista, trazendo à tona a potencialidade dos gestos, das linhas. A força das linhas nos leva a pensar, novamente em Flávio de Carvalho que homenageia sua mãe no momento ímpar da perda, do desaparecimento, desviando o olhar para ver além, ou para salientar e sublinhar o que não é visto como disse Georges Didi-Huberman:

Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou melhor, para experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência visível) não obstante nos olha como uma obra (uma obra visual) de perda. Sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo a um ter: ao ver alguma coisa, temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa. Mas a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, votada a uma questão de ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo está aí . (10)

Desse modo, diante de Leonilson se está diante de outro paradoxo, pois ele vela a si mesmo, preenchendo o vazio dos últimos dias com entrevistas (11), com a elaboração de pequenos objetos e desenhos que vão adquirindo muito peso, o peso de uma existência que se esvai. Dessa invisibilidade que se instaura tanto pela abstração da morte, quanto pela sutileza do gesto gráfico que vai registrar não somente o visível, mas, principalmente, o vazio que estabelece uma única certeza: o fim da agonia com a morte. Assim, essa apreciação da vida como obra encontra ênfase tanto através das palavras quanto dos desenhos de Flavio de Carvalho e de Leonilson, registrando uma poética agônica em que se evidencia o velamento através de um processo de subtração do visível, revelando a violência da fragilidade que tem como resultado o vazio dos gestos.

Notas:

(1) CARVALHO. Flávio de. Série trágica, VII, 1947. Carvão sobre papel. 69,4 x 50,4 cm. Museu de Arte Contemporânea da USP.

(2) No primeiro número da revista Argumento revista mensal de cultura, de outubro de 1973, encontra-se uma apresentação de Flávio de Carvalho e de sua “Série trágica”, assim como, uma breve resenha sobre seu livro A origem animal de Deus e o bailado do Deus morto de Flávio Aguiar.

(3) Luiz Camillo Dolabella Portella Osório de Almeida é doutor em Filosofia pela PUC-RJ, professor de Estética e História da Arte, crítico de Arte, autor do livro Flávio de Carvalho editado pela Cosac & Naify e de vários ensaios sobre artistas brasileiros como: “Panorama da Arte Brasileira”, este texto que foi publicado originalmente no jornal O Globo, no Segundo Caderno, do dia 14 de janeiro de 2004. “Uma minibienal problemática. Experimentos de um olhar generoso” foi publicado no Caderno Prosa e Verso do jornal O Globo, no dia 2 de dezembro de 2005.

(4) OSORIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho. Cosac & Naify edições, 2000.p.40.

(5) FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. 3ª ed. Trad. Jorge Coli. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2002, 32- 33- 34.

(6) Caderno Cotidiano, p.2, 22 de junho de 1991.

(7) Caderno Ilustrada/dim-de-semana, p.2, 5 de março de 1993.

(8) Mesquita, Ivo. Leonilson: use, é lindo, eu garanto. São Paulo: Projeto Leonilson/ Cosac&Naify, 1997.p.12.

(9) Idem p.13.

(10) DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998. p.34.

(11) LAGNADO, Lisette. Leonilson: São tantas as verdades. São Paulo: Projeto Leonilson: SESI, 1995. Galeria de Arte do SESI. 21 de novembro de 1995 a 28 de janeiro de 1996.